三回目のあとすこし間が(なんと半年近くも)空いてしまいました。この間、鹿児島県の姶良という町に「薩摩町家」、その隣町(といっても宮崎県ですが)の都城に「陽向(ひゅうが)町家」、さらに静岡県に飛んで浜松に「濱松町家」と、連続して三つの現代町家が完成しています。

薩摩町家

陽向町家

濱松町家

この三つはご覧のように、みんなかたちが違っています。でも考え方の根っこはみなおなじで、それは「家をつくる決め手がソトにある」という点。

「ソト」というのはこれから家が建つその敷地と周囲の様子のことで、ふつうはコンテキスト(文脈)と呼ばれますが、面白いのはその読み方ですね。コンテキストから何を読み取るかはひとによって違う。

たとえば薩摩町家では目の前の敷地から、「二百年くらい前にそこに広がっていただろう原野」をぼくはイメージしたのでした。

姶良(あいら)の町は平坦ですが、土地に微妙な起伏があります。あたりを歩き回ってみて、この起伏が意外に大きく風景を決めていることに気がつきました。わずか2、3メートルの高低差なのに、古い民家はみなその地形のエッジのところに建っていて楠やミカンの木がこんもりと茂り、濃い緑の屋敷森が土地の起伏をそのままなぞっています。

薩摩町家の敷地も微妙な坂に面していました。しかも敷地の奥には用水路があって、そのさらに向こうは野草に覆われた草地。ぼくは思ったのです。「この草地に見習って、古いフィルムを巻き戻すようにかつてここに広がっていただろう原野の地形と植生をこの場所に復活できないか」

結局「薩摩町家」の仕事は、区画分譲で平にされてしまった敷地にもういちど原野の地形と起伏をとりもどす作業になったわけですが、今回はその作業を振り返りながら、現代町家にとっての「敷地」の話しをしましょう。

さて「原野」では大げさすぎますから「原っぱ」ぐらいに言い直しますが、ぼくにとっては、その言葉はこの場所での「家と敷地の関係のしかた」を具体的にイメージさせる言葉でした。

つまり、いま周囲を埋めている近隣の家々とは別の「建ち方」がきっとここにはある。その建ち方にたどり着くにはワンステップ時代を巻き戻して、造成前の状態を思い描いたほうがよい。そう思ったのです。可能性は十分にありました。周囲には造成しきれずに残された草地や水田がまだ広がっていて、むしろその造成地のほうが異物だったのです。

ところで「建ち方」というのはとてもよい言葉です。ぼくはこれを塚本由晴さんの書いた本で学びました。

塚本さんは「今日、住宅の空間は建物だけではとても定義しきれない環境に置かれている。」と書いたうえで、家の「建ち方」に注目しました。

「配置」ではなくて「建ち方」です。「配置」だと家自体は完結していてその位置だけが問題になるのですが、「建ち方」という言葉は、家とそれが建つ場所との関係のしかた、場所への接続のしかたそのものをイメージさせます。

家は家、ソトはソトとして個別に解決されるのではない。家のナカとソトは別々にではなく、同時に解決されなければならない。その解決のしかたがかたちになったのが「建ち方」なのだ、というのが塚本さんの考えです。たしかに「建ち方」という言葉には、家の平面計画をもういちど環境との関係のしかたまで差し戻す力があるなあと、思いました。

家の平面計画というのはひらたくいえば間取りですが、しかしそれはいま塚本さんがいうように「建物だけではとても定義しきれない環境」にある。これは実感としてわかります。だって隣にどんな家があるか、という条件ひとつで平面計画そのものが変わってしまうのですから。ソトを考えないかぎりナカ(間取り)はできない。ではソトとはなにか?

それは「町」なのだと思います。一軒の家をつくる素材はじつは町のスケールで広がっている。敷地の狭さや広さ、勾配、草、隣家の壁や木々もまた素材なのだと考えると、家を設計することがそのまま町を設計することにつながってきます。そう考えれば「建ち方」という言葉のもつ意味がもっとクリヤーになるでしょう。家と町をつなぎ、町の風景をつくっているのは、個々の家の「建ち方」なのです。

「家のナカとソトは同時に解決されなければならない」と書きました。そういった「建ち方」を示す好例があります。永田昌民さんが設計した「杉並の家」がそれです。

杉並の家 配置平面図

この家はまことに不思議な建ち方をしていて、メインの庭が北向きです。

その敷地面積およそ42坪、建物の延べ面積32坪、一階が居間と和室、二階が寝室というごく当たり前の、さりげない木造住宅なのですが、平面図をよく見ると、この建物が「周りの家とはまるで別の建ち方」をしていることがわかる。つまり周囲の家がみな北の道路側いっぱいに寄って建ち、南にすこしでも多く空地を空けようとしているのにたいして、この家は建物の主要部を敷地の真ん中に置いているのです。

でもそれだけだったら、たぶん見過ごしていたでしょう。この建物が面白いのはそこから先で、南北に残った空地に、設計者の永田さんはゲヤを両端に飛び出させて風車型の平面をつくったのでした。図で示すとこんなふうです。

杉並の家 プラン形

あまり見たことのないプラン形だと思いませんか。(平面図と見比べてください。)メインヴォリュームから下屋が触手のように延びて、風車の羽根みたいでもあり、幹からつる草が生え出たみたいでもあり。

戦後、日本の住宅はさまざまなプラン形を発明しました。入れ子型(阿部勤「私の家」)、親子対面型(宮脇壇「松川ボックス」)、地形転写型(東孝光「塔の家」)、家型(坂本一成「代田の町家」)などなど、切りなくありますが、でも永田さんのはそのどれとも違う。

上に挙げた戦後住宅の場合はみな、プランそのものが強い意味をもっています。「入れ子型」にしろ「家型」にしろ、プラン自体が設計者の世界観の表明になっていて、場所によって変わることはありません。ところが永田さんの風車型プランは、そのプラン形自体には意味がないんですね。ある場所に、たまたま適合したかたちが風車型だったにすぎない。場所が変わればきっと、別のプラン形が生まれるでしょう。

つまり永田さんのプランは、そのかたち自体には意味がなくて、あるのは「母屋と下屋を組み合わせる」という仕組みだけなのだと考えたほうがよい。

このやり方は「凡庸(?)だ」と見なされたために、戦後建築家がだれもやろうとしなかった方法です。なぜ永田さんは、あえてそれをやったのか?

理由はたぶん、永田さんの関心が「ソト」にあったからだと思うのです。上のプランをもういちどご覧ください。つぶさに検討してみると、ここでの母屋と下屋の風車型の組み合わせが、この土地の悪条件からきていることがわかります。

つまり南を二階建ての隣家に塞がれているために、建物をめいっぱい北に寄せても陽の当たる庭は期待できない。そこで建物をむしろ真ん中に置いて南北に空地をとり、北側を「使うための庭」、南側を「採光のための庭」にした(建物南にとられた吹抜けに注目。これは隣家との離れ距離不足を補って上から光をとる工夫です)。さらにもうひとつ、ここが大事なところですが、北には和室、南には書斎を下屋のかたちで飛び出させることで、この南北の庭はアルコーブ(凹み)としての半戸外的な建築性をもちました。

永田さんがやったのは、建築をナカだけの問題として象徴的に解くのではなく、下屋を触手のように場所に這わせることでソトを建築化し、それが同時にナカを建築化していくための手がかりになる、といったやり方です。ナカとソトは同時に解決されなければならない。永田さんはその好例を示しました。この「建ち方」を一般化すると、こう表現できるでしょう。

1 場所に触手を延ばしていく構造をもつ

(母屋が幹で下屋が枝、あるいは触手)

2 空地を抱き込む構造をもつ

(母屋と下屋の間に生まれる余白が建築化されていく)

永田さんのプラン形が「ソトをナカに手繰り込む構造」をもっていることに気がついたのは、(もうお気づきのことと思いますが)「ミニハウス」のプランを見たせいでした。ご存知のように塚本由晴さん設計の「ミニハウス」は下屋が四方八方に飛び出した矢車型で、永田さんのよりももっと純化されたプラン形になっています。

ミニハウス プラン形

もちろんこれは後先とか影響とかいった話しではなくて、時代の建築家たちの関心が同時多発的にソト、つまり「町的なもの」に向かっている、ということをいいたいわけです。(とはいえ、塚本さんが「ミニハウス」を設計していく過程で「建ち方」という言葉を発見し、家と町を連続的な視点でつないでみせたことの寄与はまことに大きいと思うのですが。)

「町的なもの」への関心はいま、他にもさまざまなかたちで建築化されはじめていて、たとえば「森山邸」(西沢立衛)などはその代表例でしょう。プラン形はこんなふうです。

森山邸 配置平面図

ここでは、家がバラバラに分解されています。なんだか家自体が町、あるいは村のようです。ご覧のように部屋が家になり、廊下がソトになり、庭になり、路地のように町につながっていきます。(この離散型というか分棟型のプラン形を、建築史家の藤森照信さんは「分離派」と命名したのでした。)

かつて「住居に都市を埋蔵する」というよい言葉がありましたが、この場合はむしろ「家に町を埋蔵する」かたちになっているのですね。

「都市」ではなくて「町」(もしくは「村」)、というのが面白いところです。ここ何十年かの間に、建築のヒロイックな気分(モダニズムのことですが)はすっかり失速してしまいました。その理由をぼくは、人々が「人工的な空間に飽きてしまった」からだと考えています。都市の祝祭性ではなく、たとえば商店街の日常性というか、原っぱの草やメダカの泳ぐ池のような親自然的なものに向かって、人々の関心が組織し直されているのが、いま身の回りに起きている状況なのでしょう。むろん住宅もその例に漏れません。

さて長い前置きでしたけれど、ここでようやく話を現代町家にもどすことができます。

起点は「家と町」でした。家のナカはソトをふくむかたちでしか解決できない。(そうでなくては、ある場所に建っていること自体に意味がなくなるからです。)そしてそのソトの含み方にはいま、「分離/分棟型」(たとえば森山邸)と「連結型」(たとえばミニハウス)というふたつの代表的なプラン形式があるとぼくは考えました。現代町家がそのスタート時点で採用したのはこのうちの「連結型」、つまり母屋と下屋を場所に這わしていく方法です。これを、「薩摩町家」を例にとって具体的に見ていきましょう。

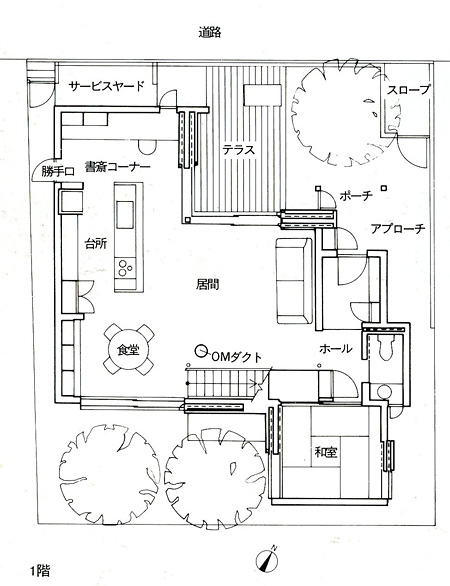

「薩摩町家」の平面はこうです。

薩摩町家 配置平面スケッチ

敷地は区画分譲された造成地(およそ65坪、北道路)ですが、南側の用水路の向こうに残った原っぱが一部使えるという特殊な条件がついていました。この原っぱ(冒頭で書いた「原野」)を造成された敷地に連続させて、敷地全体を造成前の地形にもどせないかと考えたのがスタートです。

そのためにまず、建物のメインボリュームを片側に寄せて、敷地のおよそ半分を空けました。これで北の道路と南の原っぱがつながります。その空いた空地に、メインボリューム(母屋)には収まりきらない不足分を、下屋として這わせていきます。

下屋はなるべく低く、原っぱの連続性を断ち切らないかたちにする必要があります。そこでここでは、残された空地に微妙な高低差(南の原っぱの地形のコピーです)をつけて、その地形のうえに束で浮かせたデッキを置き、デッキをまたぐ渡り廊下のようなかたちで下屋を延ばしました。できあがった姿はこんなふうです。

薩摩町家 北道路面

ご覧のように塀はありません。原っぱに、ただ家がそのまま建っている感じ。カーポートも野草に覆われた草地です。

このカーポートから掘り出した土を盛って母屋のまわりに土塁をつくって、家の主要部を木立で包みました。塀をつくらずに、高低差と木々の葉のスクリーンで道路とのあいだに距離感をつくるためです。視点を反転してこれを家のなかから見ると、室内と町の風景が木の葉越しにつながっていく様子がわかります。

薩摩町家 キッチンから道路面を見る

この仕事で考えたのは、「建物は場所に包まれて建つのだ」という、ごくあたりまえの事実です。

でもその事実はふつう(広大な森があったり崖地だったりすれば別ですが)意識されません。多くの場合、「敷地」は幅と奥行きからできた、ただの「白紙」で、いきおい住宅の設計はソトに頼らず、ナカに独特の世界をつくりだすことに集中しがちです。

けれども、もしも設計の方法が最初から「ナカとソトを噛み合わせる」やり方になっていれば、潜在化した場所の力が表面に出てきて、それがナカを変えることになるのではないかと思いました。

ここではその「噛み合わせる」やり方として、家を単体のボリュームにせずにメインとサブのボリュームに分けて、それをずらすことで間に多様なスキマをつくる方法をとりました。

薩摩町家 プラン形

ふつうはこういう場合、コの字型のコートハウスとか中庭型にすることが多いのですが、それだと庭(ソト)だけが自立してしまいがちです。それよりもむしろ、「母屋と下屋」というありふれたやり方のほうがスキマを生みやすくて、多様なソトをつくりやすい。

「場所に包まれて建つ」には、ひとつのソトではなく、たくさんのソトが必要です。それらを地形のようにつなぎ合わせれば、ネガとポジが反転して(建物がむしろネガになり、スキマのほうがポジになってしまう)町につながった連続的な風景が生まれるのではないかと思いました。

さて、ご覧いただいた「薩摩町家」の敷地はしかし、特殊すぎると思われるかもしれませんね。用水路があったり、その向こうの原っぱが使える、なんて条件はめったにありません。いまはむしろ「小さな敷地のなかにどうやって家をつくるか」が問われるのがふつうでしょう。

だからつぎは、このやり方が小さな敷地にたいしても有効かどうか、を試してみなくてはなりません。

「母屋と下屋を組み合わせて多様なソトをつくる」というやり方は、小さな敷地でも成り立つのか?それを考えるために、こんどは浜松での体験をお話ししようと思うのですが、さすがに今回はもう力が尽きました。

浜松で出会ったのは、道路間口およそ8メートル、奥行き18メートルという短冊形の敷地です。旧街道に面していながら敷地の細分化が進んで、町並みはすっかり壊れています。原っぱも用水路もありません。そんな、都市と町の中間のような場所に立って考えたことを、次回はお話ししようと思います。