みなさんこんにちは。現代町家の趙(ちょう)です。このたび「ファイテイング日誌」なるものをはじめることになりましたので、ちょっと開始のご挨拶を。

さて、これからはじめようというのはいわばレポートです。

現代町家の現場はいまどんなふうに動いているか、どこでなにをやり、どんな工夫が生まれ、自分はいまなにを考えているか、そういったことをみなさんに生のレポートのかたちでお伝えしたい。

ご存知のように現場というのは闘技場みたいなものです。ヘタな考えや甘っちょろい提案なんぞは、ヤスリにかけられてすぐにボロボロになる。「現代町家」もおなじです。これまで提案した考えのうち、あるものは拒否され、あるものは蹴飛ばされてどこかに消えました。

でもむろん、生き延びたものもあるのです。たとえば「半製品」という考え方。これは意外なタフさで現場のヤスリに耐えました。

半製品というのは「過度に凝り固まった既製品をもういちど素材に戻して使う」という、現代の工業生産力の方向を変えた使い方のことなのですが、それについてはまたおいおい説明していくことにして、まず一回目の今日は「現代町家の生い立ち」から話し始めることにしましょう。

現代町家はどんなふうにして始まったのか。

じつは一年ほどまえにおなじような質問をある雑誌社から受けました。「アーハウス」というとてもハイブローな雑誌で、青森を拠点にする文化誌です。

編集部からの依頼はこう。「現代町家というのは町並みと風景を考えるそうだが、具体的にはどういうものなのか、そのはじまりから教えてほしい。」

リクエストに答えてぼくはこんな原稿を書きました。

いま「現代町家」という仕事をしています。日本の各地の工務店と協同で進めているもので、でき上がった家には「博多町家」とか「長州町家」とか、それぞれの地名をつけているのですが、これは木造のスタンダードな家(つまり現代の町家)を地域の事情に合わせて個別につくっていこう、という考えからきたものでした。

派手ではないけれどシンプルで、かつ手頃な価格で入手できるスタンダードな家、というのは建築を志す者が共通して持つ夢らしく、これまでにも多くの建築家たちが挑戦しています。古くはル・コルビュジェのシトロエンハウス、フランク・ロイド・ライトのユーソニアンハウス、日本では増沢洵の最小限住居と、数え上げたら切りがありません。ただ私の場合は、そういった輝かしい先例の後を追うというよりももう少し個人的な事情が先にありました。発端は小池一三さんに出会ったことです。

小池さんはOMソーラーを世に広めたひとで、いまは「町の工務店ネット」を組織してスタンダード住宅の運動に取り組んでいます。その小池さんが、「木造でイームズみたいな家をやりませんか」と私に勧めてくれたのがことの始まりでした。

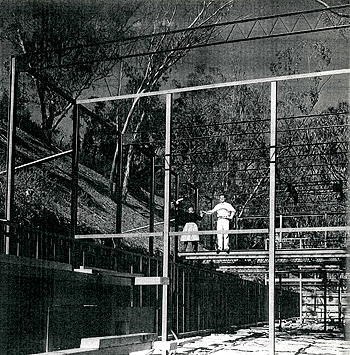

イームズ自邸の工事現場写真。組み立て中の鉄骨のうえでイームズ夫妻がダンスしている。

イームズは家具デザインで知られていますが、彼の自邸は鉄骨造で、その部品はすべて既成の工業製品だけ、という大胆なものです。ああいう感じを木造でやったらどうか、というのには大いに気をそそられました。しかもそこにとどまらず、工務店と組んでそれをスタンダード化するという緻密な戦略を小池さんは考えていました。

小池さんの提案は魅力的です。しかしよく考えてみれば、これはすでに、過去に何度も試されたやり方なのでした。

木造の部品化というのはスタンダードな住宅を考えるときに誰もがやる方法なのです。だから、いまあえてそれをやるとしたら「モデル」を変える必要があります。

つまり、部品化を工業化とは別のモデルに置き換えてみる。これまで部品化木造といえば工業化住宅というプレハブ的なイメージが強いのですが、その原イメージを「町家」に置き換えたらどうか‥‥‥考えてみれば、かつての町家もまた多くの職方に支えられた部品化木造なのでした。

そこでまとめたのがこんな案です。まず家の基本シェルターを6メートル立方に絞ってこれを「ベース」とし、在来工法で木造モノコックボデイをつくる。次に、インフィルにはかつての町家がもっていた土間とか軒下といった空間装置を取り入れてこれを「ゲヤ」とする。

つまり「6メートル角の素の箱」に「町家型部品」を組み込んで「ベース+ゲヤの入れ子」にしたものを考えたわけですが、当然のように小池さんから質問がきました。「町家型部品」って何だ?

私の頭には「物干箱」だの「光土間」だの「カセット坪庭」だのという奇妙なことばが浮かんでいました。部品の単位をすこし大きくとらえて、場面をつくるようなパーツができないか。

手づくりにはこだわらずむしろ工業製品を積極的に使おうと考えていました。ただしなるべく製品化の進んでいない素材に近い状態のものを選び、それを加工して組み合わせる。たぶんそれは、過去の町家がもっていた建築的工夫を、イームズのようにプロダクト的なやり方でつくろう、といったイメージだったと思います。

原稿はまだまだ続くのですが、初回からあまり長くなってもいけません。ここから先は次回にまわすとして、ポイントだけ整理しておきましょう。

ここまでの文章でぼくは「家の原イメージを変えよう」といっています。

町家を過去のものと考えてはいけない。町家というのはかつてのプロダクト住宅なのであって、そのプロダクトの仕組みはいまのものよりも柔軟だし魅力的だ。だからその「かたち」ではなくて「つくり方」のモデルとして、町家を現代の家の原イメージに据え直そう。

これは後で気がついたのですが、建築家の塚本由晴さんもおなじようなことをいっています。つまり「狭小住宅というのはもう止めにして、都市のなかの住宅はみな町家と呼ぶようにしたらどうか。」

塚本さんは「20世紀以来の住宅が自由を求めてその果てに自壊させてしまったもの」についての反省を語っています(住宅特集2011年2月号)。「自壊」という言葉をつかっているところに注目してください。建築にたずさわるものが自ら壊したのだと塚本さんはいっているのです。彼の場合「町家」という呼び方には、家というものの「壊れ」の自覚と復活への思いが込められているのでしょう。

たしかに現代の家にはどこか「壊れた」印象がある。どこにいってもおなじ家が建っているという底の知れない不気味さ。これはたぶん「かたちがおなじ」だからではないのです。そうではなくて、おなじ素材おなじ部品をなんの工夫もなく繰り返し使わせてしまうそのプロダクトの仕組みの不気味さです。

かつての町並みはおなじ素材、おなじ構法で家がつくられながら、かえってそれが町の魅力を生んでいたのですが、現代ではそれが逆に底の知れない不気味さを生んでしまう。

だとしたら問題はやはりプロダクトの仕組みにあるでしょう。先に述べた「半製品」という考え方はそこに風穴をあけようという提案でもあるのです。

さて初回からすこし長くなってしまいました。

これから現代町家をめぐるファイテイング日誌をみなさんにお届けしてゆきます。ときには数行、ときには長文、気の向くままに綴っていく、いささか我がままな日誌になりそうですが、どうぞ次回をお楽しみに。